卒業研究

クレンチング採血による生化学データの変化と回避策

Changes in Biochemical Data Due to Fist Clenching During Blood Sample Collection and Workaround Measures

臨床検査技師科

末吉颯真 伏見祥広

要約

クレンチングを行った後に採血すると、生化学データに影響を及ぼすことが明らかにされている。しかし、病院でもクレンチング後に採血を実施することは少なくない。そこで本研究では、クレンチングによる生化学データの変動、それらの項目の中で最大変動を認めた項目について調査し、クレンチング採血による生化学データの変動と回避策についての検討を行った。その結果、測定項目31項目中12項目について変動が認められ、この中でも特にカリウムが最大14%上昇することが示された。そのため、採血時のクレンチングは避けるべきであるが、クレンチング後には約1分間で改善する結果が示されたため、クレンチングを行った場合は、1分間間隔をあけて採血を行うことがよいと考えた。

目的

不適切な採血によって得られた血液を用いて検査を行うと、検査データに影響を及ぼし、正しい診断や適切な治療を行えなくなる。クレンチング(手を開いて再び強く握る動作を繰り返す)を行うと、血管を容易に怒張させることができるため、病院などの医療機関においては、クレンチング後に採血が実施されていることは少なくない。しかし、採血前にクレンチングを行うと、生化学データに影響を及ぼすことが明らかにされている。そこで、クレンチングによる生化学データの変動を調査するとともに、回避策の検討を行った。

方法

検討項目

TP、ALB、AST、ALT、LD、CK、ALP、AMY、GGT、CHE、Ca、IP、Fe、UIBC、UA、UN、Cre、Glu、TC、TG、HDL-C、LDL-C、Mg、Na、K、Cl

-

クレンチングの実施による生化学データ調査

駆血直後採血、クレンチング(1分間30回)直後採血、安静(1分間)後採血、1分間クレンチング後採血、以後安静として約20秒ごとに計7回連続採血を行った。駆血直後を対照に変動率を求めた。 -

カリウム上昇の原因が、駆血帯の影響かクレンチングの影響であるかの検討

駆血後採血を行い、1、2、3分後に採血を行った。駆血直後を対照に変動率を求めた。 -

クレンチング後のカリウム低下の要因が、経時的なものか量的なものかの検討

駆血後採血を行い、クレンチング(1分間30回)直後に採血を行い、(以下定点採血とする)安静20秒後採血、60秒後採血を行った。駆血直後を対照に変動率を求めた。

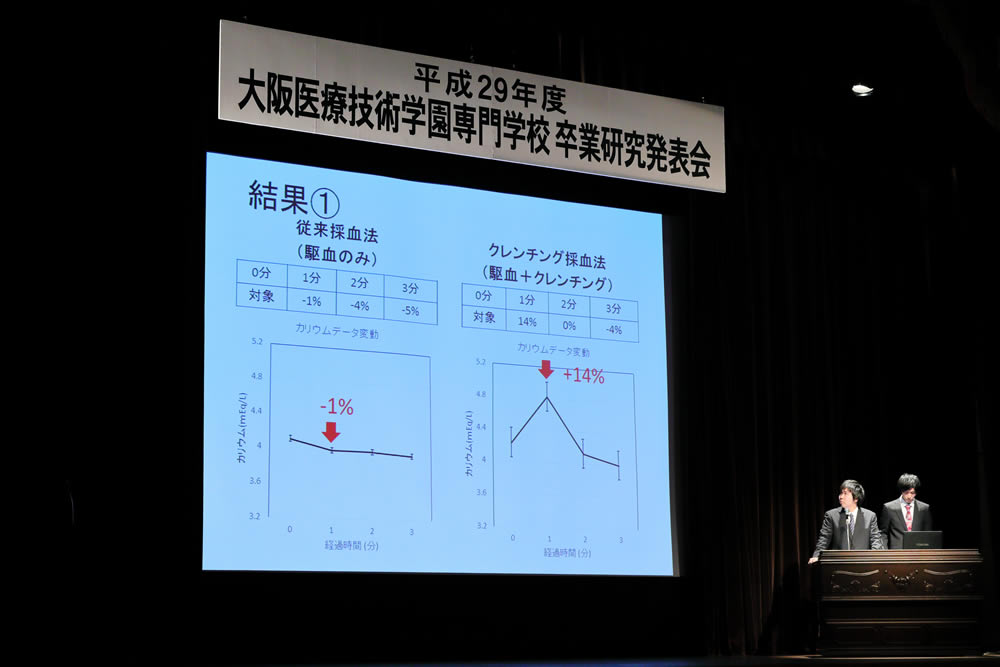

結果

- K、TC、TP、Alb、AST、ALP、AMY、GGT、CHE、UIBC、HDL、LDLは上昇率5%以上を認めた。この中でも特に最大上昇率を認めたカリウムは14%の上昇率を示した。

- 駆血直後を対照として、駆血帯のみのカリウムデータの変動率の平均は、-1.0%で明らかな変動は認められなかった。

- カリウム上昇後の連続採血と定点採血では、上昇率-5%と明らかな差は認められなかった。

考察

クレンチング後のカリウムの平均変動率が+14%上昇した。カリウム上昇を認める疾患には、心不全や腎不全などがあり、カリウム値の変動によっては、誤診につながることや臨床現場の混乱を引き起こすことも考えられるため、採血時のクレンチング操作は避ける必要があると判断した。また、血管を怒張させるためにクレンチングを実施した場合は、クレンチング終了後、1分間間隔をあけて採血を行うことがよいと判断した。